蓝大变幅变星(BLAPs)星震学研究获新进展

近日,中国科学院云南天文台恒星物理研究团组吴涛和李焱研究员在蓝大变幅变星(Blue Large-Amplitude Pulsators ,简称BLAPs)的星震学研究中取得重要进展。他们通过系统的非绝热星震学分析,全面揭示了这类罕见脉动变星的关键观测特征。相关研究成果已于2025年11月9日正式发表在天文学期刊《皇家天文学会月报》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上,并获得审稿人高度评价:“这是迄今为止最详尽和最广泛的分析。”(“This study is the most detailed and extensive published to date.”)

蓝大变幅变星是一类2017年新发现的新类型脉动变星,因其拥有较高的有效温度(呈现蓝色)以及显著的光变振幅而得名。它们位于赫罗图上B型热亚矮星(sdB)和O型热亚矮星(sdO)区域的上边缘,表面重力加速度较低(logg~4-5.7),略小于典型的热亚矮星。尽管其全局物理参数与热亚矮星相近,但其脉动行为却截然不同,暗示其内部结构或演化起源可能存在本质差异。

此前,吴涛和李焱曾在2018年基于绝热星震学模型分析提出:BLAPs并非处于演化时标较短的氢壳层燃烧阶段,而是更有可能处于演化寿命更长的中心氦燃烧阶段(Wu & Li 2018 MNRAS)。在此项新工作中,研究团队进一步开展了非绝热星震学分析,系统考察了多种关键物理因素对BLAPs脉动特性的影响,包括恒星的总质量、氦核质量、包层质量、包层氢氦元素丰度比、金属丰度及其元素组成(GN93、GS98、A09)、不透明度(OP vs. OPAL)、元素扩散以及辐射漂浮。

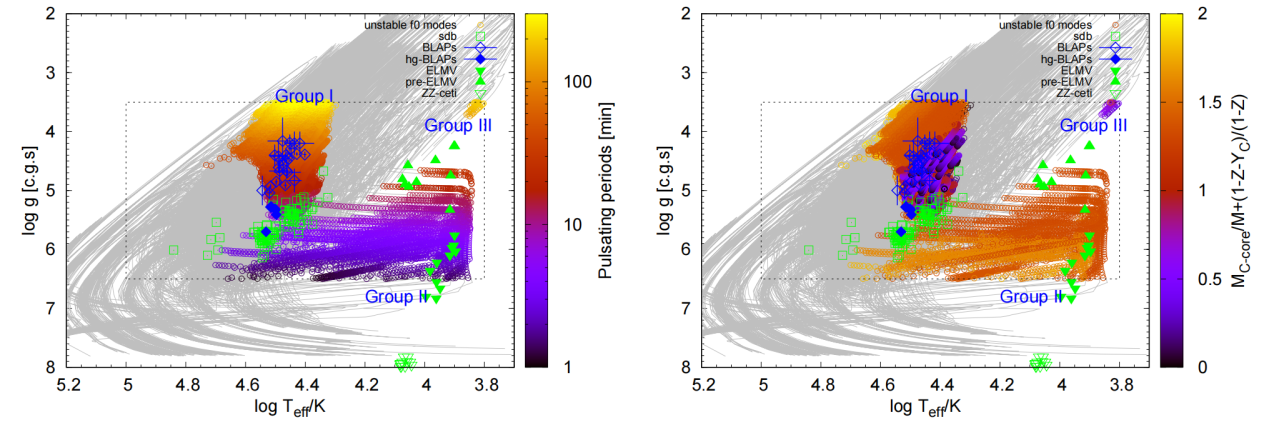

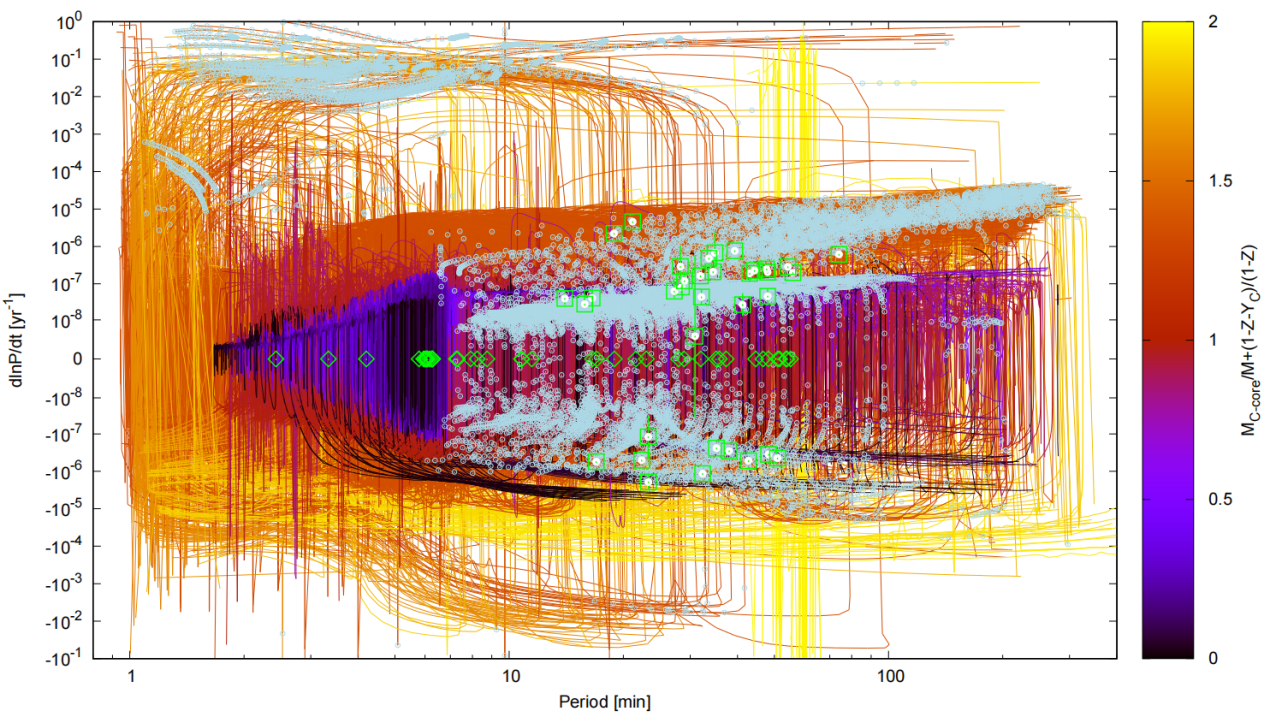

研究发现,金属丰度是决定脉动能否被激发的主要因素,而包层厚度和氦氢比影响较小。值得注意的是,若BLAPs的脉动为基频径向模式,则其观测到的脉动周期、周期变化率以及在赫罗图中的位置均可得到合理解释;理论预测的周期(P)-表面重力加速度(log g)关系分布较窄,但实际观测表现出较大的弥散度,提示可能存在尚未完全理解的动力学或化学演化过程,也可能受模式证认的影响。总体来说,所有的主要观测特征——如可激发模型在赫罗图上的分布(见图一)、周期变化率(见图二)、周期-重力加速度关系(见图三)、恒星表面氢氦比等——均被理论模型成功再现(空间动力学特征除外,本研究不涉及)。

除此之外,在不同输入物理假设中,他们发现OP不透明度表和A09金属组成的组合表现最优;在考虑元素扩散以及辐射漂浮的模型反而不如标准模型表现良好,表明这些复杂物理机制在当前演化阶段可能没有被正确处理,暂不适用。

综合分析表明,BLAPs是一类质量介于0.5到1.2倍太阳质量之间的恒星,多数处于中心氦燃烧阶段,少数可能处在碳氧核外面的氦壳层燃烧阶段。这一结果进一步支持了该团队此前提出的观点:BLAPs属于演化时标较长的氦燃烧演化阶段恒星,典型质量集中在0.7-1.1倍太阳质量范围。

此项工作进一步深化了人们对BLAPs脉动特性和演化状的认识,也为后续探索其演化路径以及检验理论模型提供理论基础和观测限制。

此项研究获得国家自然科学基金基础科学中心、中国科学院战略性先导科技专项、国家重点研发计划、云南省基础研究计划等项目的资助。

图一、可激发径向基频脉动的理论模型在赫罗图上的分布。左图以色标表示脉动周期、右图以演化状态参量着色(0~1:中心氦燃烧; 1~2:氦壳层燃烧)。

图二、脉动周期与周期变化率图。绿色方块和菱形表示观测数据(带误差棒者为实测周期变化率),淡蓝色圆点为可激发理论模型。曲线按演化状态参量着色。

图三、脉动周期(P)与表面重力加速度(logg)的关系图。上图为径向脉动,下图为非径向l=1模式,其中周期取3-60分钟频段内可激发模式的最长与最短周期的平均值。

附件下载: